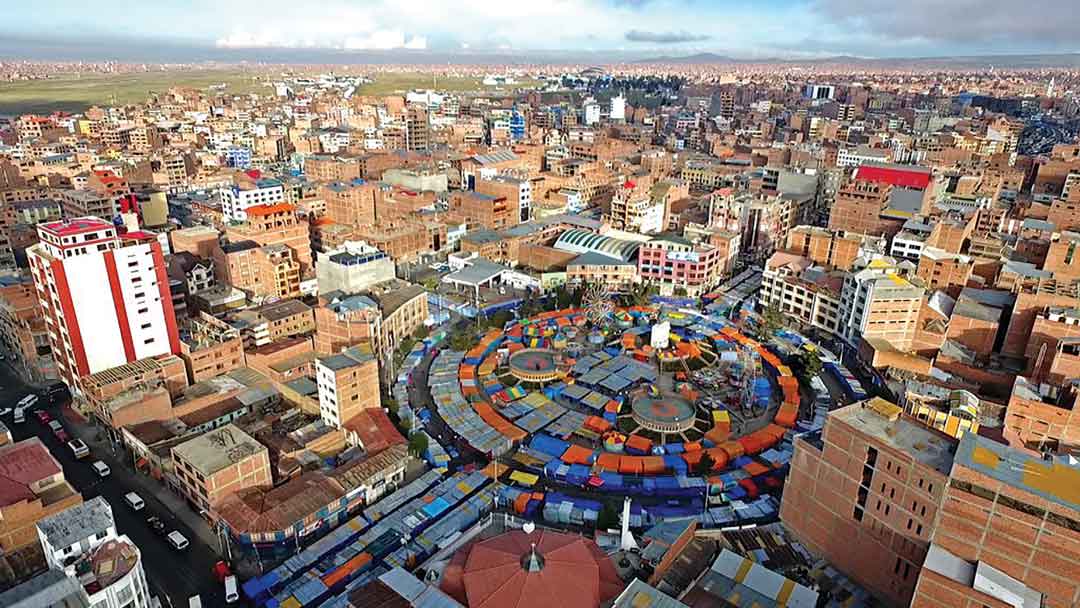

La ciudad más joven de Bolivia, El Alto, celebra su 38 aniversario este año con un gran impulso en el rubro de la construcción, por las obras que se vienen realizando en diferentes zonas, y distinguiéndose por su sello arquitectónico. Asimismo, atraviesa por grandes retos a nivel de planificación urbana, como pensar más allá de un municipio y lograr consolidar un espacio más habitable.

“La construcción pública y privada son un parámetro de crecimiento. Se puede inferir que el sector privado es aquel que, apuesta mucho más en el crecimiento de la ciudad, desde la autoconstrucción en la periferia, hasta los grandes edificios que, de a poco, van transformando el perfil urbano de esta joven urbe”, destacó el arquitecto Ariel Huata.

Agregó que, en estos últimos años, la reactivación económica es más evidente con la inauguración de los ya famosos cholets: transformers, superhéroes, detalles folclóricos de danzas, etc. Todo es válido para los creadores de este fenómeno decorativo.

Sin embargo, también es preciso indicar que no toda la población tiene las posibilidades económicas (en la mayoría de los casos), ni son del agrado personal de la población, ya que consideran (y se incluye) en un exceso con fines de opulencia. Mas allá de todo eso, es innegable que es una atracción para propios y para extraños.

“Lo que realmente destaca de El Alto es su producción arquitectónica de base, es decir, de la sociedad misma; arquitectura a menudo mitificada o expuesta a exotización y espectáculo, pero con una dinámica propia, representativa de los imaginarios de la ciudad”, aseveró el arquitecto Guido Jesús Alejo Mamani.

Aclaró que es difícil que la arquitectura estatal destaque en este contexto, dada su concepción menos innovadora y anclada -contradictoriamente- en el paradigma moderno, aunque fortalece esa imagen de ciudad contemporánea que se recrea desde el ámbito social.

El Alto nace como ente administrativo el 6 de marzo de 1985, como capital de la recién creada cuarta sección de la provincia Murillo. Sin embargo, es elevada a rango de ciudad el 26 de septiembre de 1988, tiene dos momentos de reconocimiento legal, aunque la ciudad es fruto de un largo proceso de ocupaciones que incluso tienen su origen en la época prehispánica.

“En el caso del rubro constructor, sus características y dinámica van a la par de la consolidación de la urbe. Inicialmente la autoconstrucción era una actividad preponderante para luego dar paso a una tercerización y especialización paulatina, tanto que en la actualidad existe una convivencia entre formas de construcción de raigambre cultural (maestros constructores) con organizaciones más ‘formales’ (empresas constructoras). No obstante, ambas entidades fluctúan entre la formalidad e informalidad, su rol en la consolidación citadina es fundamental”, contextualizó el arquitecto Alejo Mamani.

Obras entregadas y proyectos en camino

Por su aniversario, distintas obras se entregaron para el beneficio de la población y se anunciaron proyectos para los siguientes años. Según Huata, es el ámbito privado el que genera edificaciones u obras que en su momento se vuelven virales gracias a las redes sociales.

“En la dimensión estatal son pocos los nuevos edificios entregados, tanto que los últimos fueron el Centro de medicina nuclear y la nueva Terminal interdepartamental. Solo se han planteado proyectos a entregarse los próximos años”, indicó Alejo Mamani.

En el caso de la producción arquitectónica social, periódicamente se entregan nuevos edificios que causan un importante impacto mediático; no obstante, esta cobertura soslaya la presencia de otros edificios más representativos. Lo cierto es que en el presente se están terminando edificios que estaban paralizados durante la pandemia, lo que muestra la reactivación económica en el ámbito informal.

“El proyecto del CIDTN y el Centro de Medicina Nuclear, son realidades y que a futuro será un factor de crecimiento, y no solo de la ciudad de El Alto”, recalcó Huata. A su turno, Alejo señaló que desde el Estado se plantea infraestructura vial y de equipamientos, pero es poco probable que causen un impacto importante en la ciudad.

Existen ideas de proyectos que son recurrentes y que podrían marcar un antes y después en el desarrollo de El Alto y la región:

- La purificación de los ríos que recorren la ciudad y desembocan en el Titicaca, podría revitalizar las zonas altamente contaminadas en los municipios de Viacha, Laja y Pucarani, además mejorarían las condiciones de vida de amplias zonas de la urbe, posibilitando la implementación de arterias verdes.

- El traslado del aeropuerto a otro municipio de la metrópoli (Laja o Patacamaya) implicaría la conexión directa de El Alto norte con el sur y la posibilidad de plantear un centro urbano enfocado a acoger a los poderes estatal y social, así como áreas verdes, centros culturales, ciudadelas científicas y otros espacios potenciales.

Arquitectura alteña: entre ecléctico y andino

Para Huata, si algo caracteriza a las construcciones y arquitectura que cuenta la ciudad es el eclecticismo de las mismas, por lo tanto, el sustentar que El Alto tiene su propia arquitectura es muy aventurado. Si bien las expresiones de decoración fueron escalando con el tiempo y con la utilización de nuevos materiales de construcción, la identidad y la identificación con la “cultura boliviana” son conceptos muy complejos, y que aún no se podría dar certeza si realmente se consolidan en el tiempo o simplemente quedan como moda.

“Lo que sí puedo asegurar es que ya en los últimos cholets, hay una búsqueda de dar cierta identidad, con cierta iconografía basada en nuestro folclore (máscaras de diablos, morenos, como ejemplo), iconografía andina. Las iglesias que edificó el ya fallecido padre Overmaier, en su momento fueron novedosos y llamativos, empero, en el presente es opacado por la exuberancia de los internacionalmente famosos cholets”, añadió.

Alejo complementó que generalmente se conoce a El Alto por el mal llamado “cholet”, sin embargo, este se originó en los sectores “populares” de la ciudad de La Paz, pero es en El Alto donde se diversificó y tiene más vitalidad.

Explicó que existe un tipo arquitectónico definido (utilitario “popular”) que está orientado hacia el habitar/producir, morfológicamente es un bloque pareado de altura con una concepción y ritualidad constante. El revestimiento es lo dinámico, dada su diversidad estética, que ya tiene una función simbólica enmarcada en la rivalidad y la continua búsqueda de la novedad.

“Como variantes estéticas se pueden mencionar lo ‘andino’, ‘ecléctico historicista’, ‘geométrico’, ‘minimalismo policromo’ y ‘futurista-transformer’. Representan imaginarios enmarcados en un proceso de modernización autónoma, paralela al Estado y la academia”, acotó.

La vivienda enfocada en el habitar-producir es una constante en amplios sectores urbanos en ciudades capitales e intermedias en Bolivia, de alguna forma representa una nueva realidad boliviana con particularidades regionales, pero muestran elementos comunes de la bolivianidad, es decir, ya es una arquitectura nacional.

Retos en la planificación urbana

“El principal reto implica el abandonar lo ortodoxo y replantearse la concepción de la planificación como exclusividad de los especialistas del ramo, es decir, se necesita una mirada más social con el auxilio de disciplinas como la sociología y antropología, una planificación participativa. Solo así será posible plantear medidas que puedan ser aplicables como eficientes”, planteó Guido Jesús Alejo Mamani.

Otro reto necesario es pensar más allá del municipio, continuó el arquitecto, dado de que es un municipio saturado por las urbanizaciones y su futuro está ligado a lo que se pueda hacer en Laja, Viacha, Achocalla y Pucarani, o sea, una mirada metropolitana en la que el rol de El Alto será central.

Un último reto y demanda social, es hacer una ciudad más habitable, con la urgencia de tomar medidas contra la contaminación de los ríos que pasan por la urbe y desembocan en el lago Titicaca, el replantear y consolidar espacios públicos y especialmente implementar áreas verdes y recreativas, tan escasas en la ciudad.

Por su parte, Ariel Huata manifestó que la planificación urbana en El Alto es compleja, los retos grandes a vencer son la apropiación de las calles y avenidas (comercio informal), el parque automotor repleto de minibuses. Esto unido al poco interés de legalizar sus propiedades de una buena parte de los habitantes de la ciudad hacen un escenario anárquico.

“Entiendo que no es algo especifico de la urbe; sin embargo, la hostilidad que muestran algunos sectores de El Alto es alarmante, y no existe fuerza pública ni conciencia de cambiar esta situación. La educación es la única manera de revertir esta situación”, reflexionó.

La realidad alteña es la nueva Bolivia urbana

“Hablar de la realidad alteña es indirectamente referirse a la realidad de gran parte de la nueva Bolivia urbana, tanto en lo económico, sociocultural y político. En El Alto la autonomía es un mecanismo de ejercicio permanente, además de un entusiasmo por las posibilidades del mundo contemporáneo y esperanza en el futuro”, recalcó Alejo.

Huata añadió que cuando se habla de esta ciudad, muchos que viven en El Alto, hablan de identidad u otros conceptos, pero “considero que aún somos una ciudad joven o adolescente en comparación de las capitales importantes de Bolivia”. Sin embargo, el espíritu emprendedor, rebelde y heterogéneo, hace que esta joven urbe dé de qué hablar a propios y extraños, siendo en muchas ocasiones más sobresaliente que otras ciudades y que por mucho son más antiguas. “Al igual que muchas capitales, hay habitantes (me incluyo) que venimos de todos los lados de Bolivia u otros países, tenemos virtudes y también defectos que esperemos superar y corregir como ciudad, somos jóvenes y al menos yo tengo la esperanza de que podremos mejorar la percepción que tiene el foráneo de la ciudad de El Alto y su gente”, concluyó.